Le mot traduction vient du verbe traduire, dont l’origine est le verbe latin traducere : « faire passer ». Le sens le plus courant est : « faire passer un texte d’une langue à une autre ». Dans d’autres langues telles que l’anglais (translate) et l’allemand (übersetzen), c’est à la notion de déplacement que renvoie l’étymologie. Le verbe traduire apparaît pour la première fois en français en 1539. On remarquera que l’expression peut soit renvoyer à l’activité de traduction, soit au produit fini.

Histoire des traducteurs, des « passeurs de sens » ?

L’activité de traduction est très ancienne. Les inscriptions en deux langues qui figurent sur les tombes des princes d’Éléphantine en Égypte datent du IIIe millénaire avant J.-C. Ils en constituent le premier témoignage écrit. Mais ces princes avaient le statut officiel de « chefs-interprètes ». C’est en effet en tant qu’activité orale d’interprétation, et plus particulièrement dans les relations politiques et économiques, que se manifeste à l’origine la traduction.

La Pierre de Rosette (196 av. J.-C.), une des plus anciennes et célèbres traductions

La pierre de Rosette compte parmi les traductions les plus célèbres de l’Antiquité. Découverte en 1799 seulement, cette pierre porte des inscriptions en deux langues : le grec et l’égyptien, mais en trois écritures, les textes égyptiens étant pour une partie en hiéroglyphes, pour l’autre en démotique.

La pierre de Rosette, exposée au British Museum, a été déchiffrée en 1822 par Champollion. Elle est divisée en 3 parties :

Textes en hiéroglyphes (partie supérieure de la pierre)

Textes en démotique (partie centrale)

Textes en grec (partie inférieure)

Les traducteurs sont des artistes, selon Cicéron

Homme d’État, orateur, avocat et philosophe, Cicéron traduit également des textes du grec vers le latin et compare le traducteur à un artiste. Dans son œuvre De l’Orateur publiée en 55 avant notre ère, Cicéron critique la traduction « mot pour mot » (« verbum pro verbo ») : « Je n’ai pas cru devoir présenter au lecteur un décompte des mots, mais pour ainsi dire lui offrir une somme de mots en bloc. »

À l’époque romaine, l’activité de traduction se multiplie et se diversifie. Bon nombre de traductions sont dues à des poètes connus. En revanche, les traductions qui ont fait date ne sont pas pour la plupart l’œuvre de poètes ou d’écrivains, on citera La Bible de Luther, l’Authorized Version de la Bible.

Le débat opposant la traduction du sens pour le sens et la traduction mot à mot remonte en effet à l’Antiquité et reste toujours de mise dans notre monde moderne.

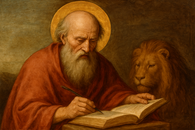

L’inventeur de la notion de traduction de sens serait…Saint-Jérôme

Saint Jérôme, traducteur, explique cette notion de traduction de sens et non de mots en l’an 396 de notre ère dans sa Lettre à Pammaque. Auteur d’une traduction latine de la Bible connue sous le nom de Vulgate, Jérôme affirme que le traducteur doit rendre « non pas le mot pour le mot, mais le sens pour le sens ».

Les traducteurs et les traductrices travaillent depuis de nombreux siècles sous la protection discrète de Saint Jérôme, fêté chaque année le 30 septembre — qui est aussi la date de la journée mondiale de la traduction. Après avoir été très critiquée, la traduction latine de Jérôme devient le premier livre imprimé sous le nom de Bible de Gutenberg.

Le rôle des traducteurs dans la société aujourd’hui

Les traducteurs et traductrices ont toujours joué un rôle majeur dans la société, tout en contribuant à la richesse des langues et des cultures. Ils jouent un rôle de passerelle entre les civilisations, façonnent les langues modernes et enrichissent notre savoir jour après jour.